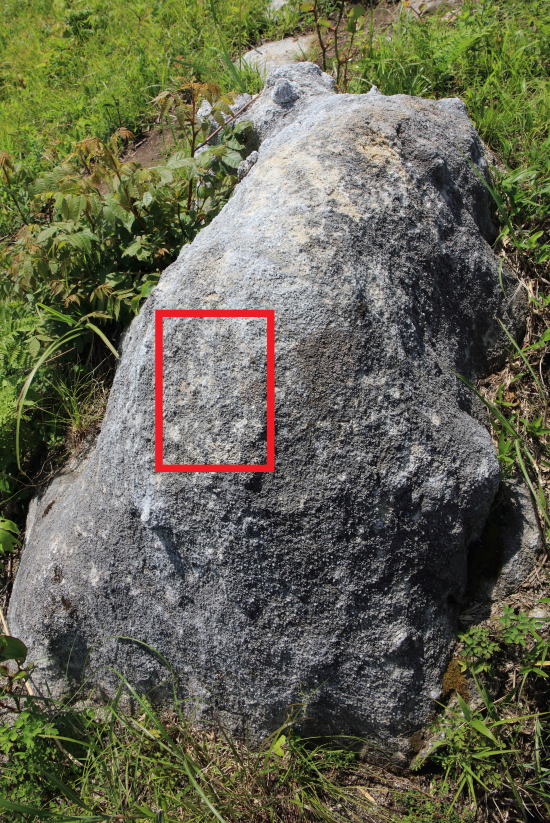

| 平尾台のカルスト台地(石が丸みを帯びている) |

福岡県 |

貫山山頂の花崗岩:この花崗岩のマグマで平尾台の石灰岩は焼きが入った。 |

|

|

|

①:平尾台→石が丸みをおびている。

②:秋吉台→石が角張っている。

「福岡県の平尾台カルストは、マグマの熱の影響で、陶器のように硬くなっているので、浸食されにくく石が丸み(羊群原)をおびています。」

と思っていましたが、秋吉台科学博物館の学芸員の指摘(2023年05月17日)により、石灰岩に熱が加わっても陶器と異なり硬くはならないとの事でした。

正しくは、平尾台の石灰岩は、マグマの熱で石灰岩が熱変成を起こし、大理石(結晶質石灰岩:方解石)になっている。

従って秋吉台の石(ピナクル)とは石の形状が異なる。という事です。平尾台も秋吉台の石もモース硬度は同じ3。

では、硬度が同じなのに、浸食(溶食)に違いが出るのか?

それを調べるため、2023年05月21日、平尾台に調査に行ってきました。

調査結果:平尾台にはマグマの熱で熱変成した2種類の石がありました。

|

| 平尾台の石(ピナクル)の拡大:平尾台にはマグマの熱で熱変成した2種類の石がありました。 |

|

|

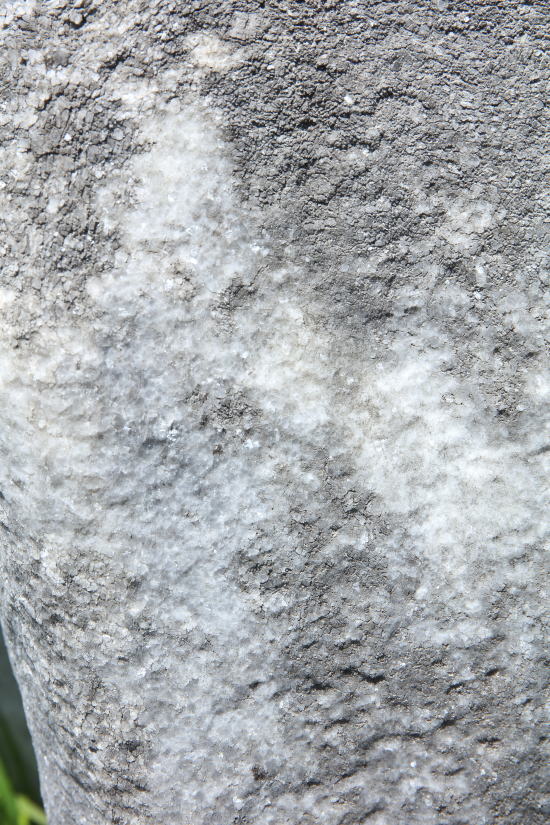

| □の部分の拡大 |

□の部分の拡大 |

|

|

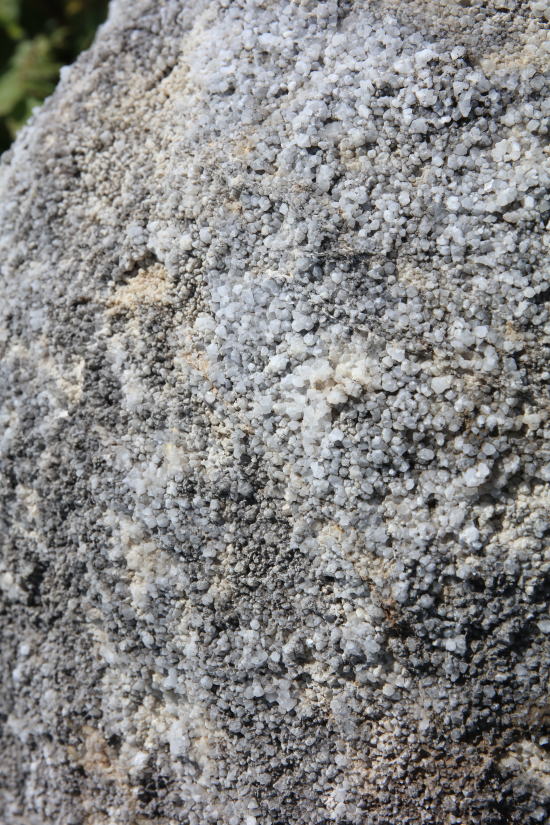

| さらに拡大 |

さらに拡大 |

|

|

私の想像では、この石の表面は、カルシウム(融点約850℃)がマグマの

熱で一度溶けて固まった物ではないかと思います。

石灰岩なので、ケイ素(Si)が含まれていません。

参考までに:

陶磁器は焼くことによって硬くなる理由は、熱によって粘土内の

ガラス成分のケイ素が溶けて接着剤のような役目を果たすからです。 |

角張った石の集まりは、マグマの熱で出来た熱水で石灰石が溶けて、

熱水が冷める時に出来た炭酸カルシウムの結晶(霰石)と思われます。

間違っていたらご指摘頂ければ幸いです。

これが霰石ならば、モース硬度は3.5~4なので、石灰石(モース硬度3)

より硬い事になります。

霰石

アラレ石 - Wikipedia

霰石(あられいし)とは? 意味や使い方 - コトバンク (kotobank.jp) |

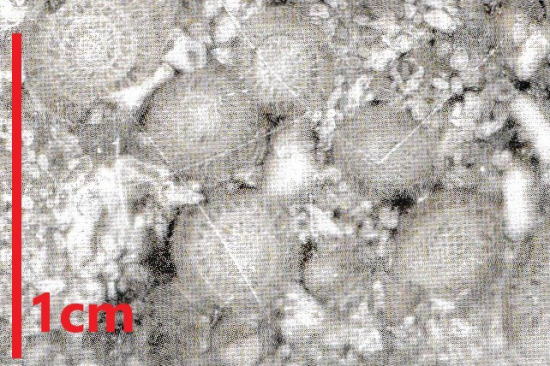

| 下記は秋吉台の石灰岩中の顕微鏡写真:紡錘虫の化石が認められる。 |

|

|

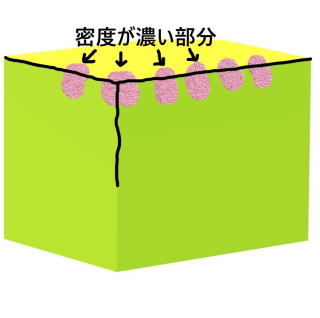

←左記の写真を見てもらうと石の中に紡錘中の化石が認められる。

紡錘虫と紡錘虫の間には、他の生物が作ったと思われる成分がある。

紡錘虫とそれ以外が作った石灰石には、密度の差が出てくる。

従って密度が密な部分は浸食(溶食)さらにくく、疎な部分は浸食

されやすいので、秋吉台は、一つの石で、溶けやすい部分と

溶けにくく部分があるので、均一に溶食されず角張った石になるの

ではないかと私は思います。

一方、平尾台の石はマグマの熱で一度溶かされているので、

内部が均一な密度になっている。

従って、角張っている所が表面積が大きくなるので、角張っている所が丸い部分(表面積が小さい)部分より先に溶食(浸食)される。下記の図①参照

誤りがあればご指摘、ご指導頂ければ幸いです。 |

|

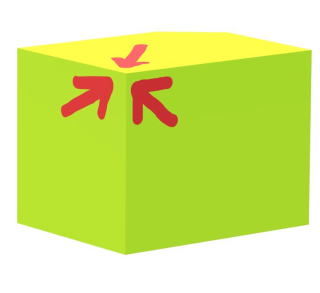

秋吉台のピナクル

マグマの熱で溶かされていないので、石灰岩に密度が濃い部分と疎な部分があり、疎な部分が先に溶食(浸食)されるので、石が角張ったようになる。 |

|

図:① 平尾台のピナクル

角の部分は3方向から溶かされる。

従って角の部分が平面部分より速く溶食(浸食)が進むので、全体が丸くなる。 |

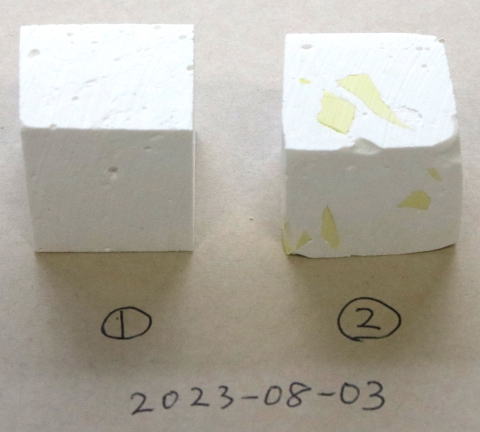

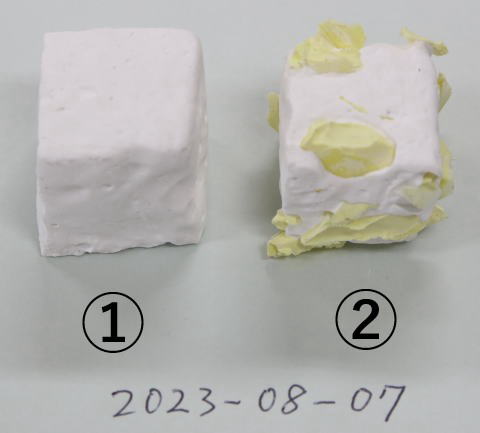

実証事件

①:密度が均一な石膏

②:①の石膏に密度(黄色:硬い)が濃い部分を混ぜだ石膏

これを流水につけておきます。 |

流水においてからしばらくたった状態。

①は角がとれて丸くなってきています。

②は密度が濃い部分は浸食が少なく、それ以外の部分は浸食が進んでいます。 |

|

|

|

|

| 下は秋吉台のピナクル:角張っている。 |

左の秋吉台のピナクルの拡大。 |

|

|

| 下記は秋吉台の石(ピナクル):石が角張っている |

下記は秋吉台の石(ピナクル):石が角張っている |

|

|

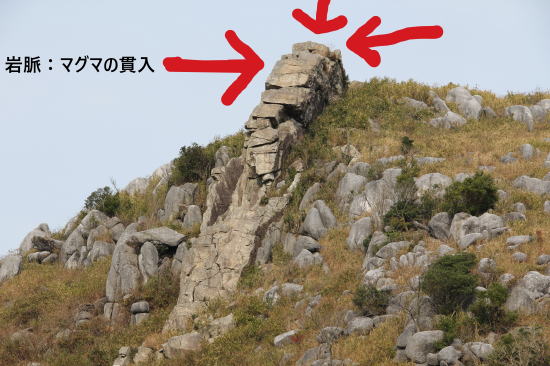

| 平尾台:岩脈:マグマの貫入 |

平尾台のピナクル(洋群原):丸みを帯びている。 |

|

|

| 送られてきた平尾台のピナクルの石 |

この石を薄くスライスします。 |

|

|

| 平尾台のピナクルの石の拡大写真 |

|

|

左写真

石灰岩がマグマの熱で溶解して再結晶している事が確認できる。 |